#4 - Extrêmes et lumineux, de Christophe Manon

D'un livre, nul n'est pire ambassadeur que son auteur. Cette conjecture se vérifie si souvent qu'on serait bientôt tenté de l'élever au rang de jurisprudence et de la faire graver sur le socle de Marianne dans les mairies, sous le serment d'Hippocrate dans les hôpitaux publics et sur les tableaux noirs des séminaires de creative writing. D'un livre, nul n'est pire ambassadeur que son auteur. Bel aphorisme ayant valeur de onzième commandement qui, reformulé en conseil amical, s'énoncera de la manière suivante : de ton livre, point ne parleras. Et son corollaire immédiat : de ton livre, point ne feras lecture publique.

Il va de soi que la maxime ne fait pas l'axiome, et qu'à toute règle on trouvera exception. Pour ce qui nous concerne, l'exemple de Winston Churchill est éclairant – et même lumineux – : non content de rédiger lui-même ses discours, et de les lire en public, il leur a fait gagner la guerre et le Nobel. Bien sûr, loin de moi l'idée de comparer Christophe Manon, nimbé de son éternelle barbe de trois jours et tout à fait indifférent quant à la pratique du polo, avec feu the Right Honourable Sir Winston Churchill, KG OM CH TD DL FRS RA, ce serait audacieux – et même extrême. Cela dit, notons qu'ils partagent cette noble qualité d'être tous deux amateurs de whisky.

se retournant subrepticement vers la fille pour lui susurrer à l'oreille : Si tu continues à me regarder ainsi, je vais avoir envie de t'embrasser, reprenant aussitôt la conversation abandonnée un instant comme si rien ne s'était produit, la main tremblant cependant légèrement en saisissant son verre, surpris par sa propre détermination, son audace, les grands yeux bleus de louve de la fille incrustés dans sa mémoire : pierres précieuses : étoiles scintillantes, ou comme une lumière violente et soudaine reste imprégnée dans la rétine longtemps encore après son apparition,

Oui, virgule. Suivant l'exemple de ce roman qui use du point avec tant de parcimonie, spontanément, me vient l'envie de laisser flotter la virgule. Laisser flotter l'apparition. Et trembler légèrement. Car le titre de ce roman ne vise pas à berner le lecteur : tout ici est extrême, jusqu'au rythme de la narration qui est à la fois fleuve et syncope, un vomi savoureux d'images en contrepoint et d'intuitions qui nous emmènent au centre de l'humain. Autant qu'à l'impertinence d'être né, on touche au jazz.

ses « philosophes » et ses « Lumières » ne sont qu'une usurpation, une détestable posture – comme un profond dégoût de soi, cette capacité qu'ont les idéaux à se déliter, car ils ne sont que l'expression de la vanité, l'homme tentant désespérément de s'élever au-dessus de l'homme, de la parole et non des actes, de la rhétorique et non de l'action – ; et eux-mêmes

(suspension)

J'ai rencontré Christophe Manon en mai 2016, à l'occasion du fiEstival maelstrÖm #10. Contrevenant à toutes les règles de la bienséance – d'un livre, rappelons-le, nul n'est pire ambassadeur que son auteur – il donnait lecture d'Extrêmes et lumineux d'un ton trempé dans le flux de conscience, plus grave et envoûtant que le débit noir de la Meuse. Cette année-là, le fiEstival avait pour thème l'Arbre de vie. Rien, jamais, n'étant laissé au hasard, je ne serais pas surpris que le papier de ce roman provienne de cet arbre-là. Et sa substance.

balayés par la fuite impitoyable et chaotique des siècles, emportés par le vent, les os éparpillés, la chair enfouie et corrompue dans la terre grasse et transformée en humus fertile, ou bien peut-être continuant à errer dans une sorte de monde intermédiaire, d'univers parallèle, de limbes à l'atmosphère pâle et terne,

Extrême, ce livre l'est, irrémé-diablement. Mais il n'est pas moins lumineux. Voilà ce qui arrive quand le poète se grime en romancier. Dardant des racines profondes – si profondes – dans les méandres d'une terre sombre et moite et érotique et licencieuse, le langage de Christophe Manon rejaillit vers le ciel comme une éjaculation suprême, magnifique, qui aspire au miracle. Animé de la fabuleuse volonté des derniers survivants, il plonge dans le bouillon de l'homme ; sans concession, mais sans faire preuve non plus de malveillance, aucunement. C'est la lumière qu'il célèbre, la force cathartique du souvenir.

satisfaits de leur ignorance, parlant une lange appauvrie et bâtarde, braillards et chaleureux, innombrables ; tous sans exception redevenus terre et non seulement terre mais particules, infimes parcelles d'infini, brindilles, herbe, feuille, herbe, molécules, soleil, pluie et pluie et soleil de nouveau et jours et nuits et jours et nuits dans leur immuable succession

De nouveau : il serait verbeux de comparer Christophe Manon à feu the Right Honourable Sir Winston Churchill. Cela dit, ils partagent plus qu'un simple penchant gastronomique pour la belle chose ; membres de cette caste de marginaux qu'on se représente mal dans les séminaires de creative writing, ils sont si radicalement enracinés dans leur œuvre qu'ils en sont les meilleurs émissaires.

Ceux qui le désirent peuvent compulser les archives pour réentendre l'ardeur du plus nobélisé des deux. Quant au second, renseignez-vous, il lit de temps à autre, ici ou là, devant public, et ses lectures oscillent toujours entre l'ivresse et le vertige.

(D'ici là, vous pourrez tranquillement feuilleter Extrême et lumineux à la boutique maelstrÖm, on en garde toujours une ou deux copies sous le coude. L'on vous parlera volontiers de Pâture de vent aussi, un tome 2 fraîchement publié et dont on renâcle à dire qu'il en est la suite, tant rien ici ne débute vraiment, ni ne finit, ni ne débute. Ni ne finit.)

Extrême et lumineux, de Christophe Manon, 2015, Verdier, 13.5 €, disponible à la boutique maelstrÖm 4 1 4 (ou sur commande)

#3 - Le Garçon renoncé, de Matthieu Freyheit

C'est aussi par esprit de frivolité, je l'avoue, que, dans les salons et autres marchés du livre, j'interpelle le flâneur pour lui offrir un petit vers de poésie.

Les réactions sont toujours amusantes. J'ai vu de vieux briscards rougeauds repartir déçus, en haussant les épaules ; pour eux, chaque vers offert est avant tout un verre perdu. D'autres, sans doute agacés de se faire alpaguer par les vendeurs dans les boutiques, dégainent leurs Non merci, leurs Je regarde seulement, puis passent leur chemin avant même de savoir ce que je leur propose – ce que, gratuitement, je leur offre. Et puis il y a ceux qui s'arrêtent, qui sourient, ceux qui prennent le temps. Choisissez un livre sur la table, celui que vous voulez. Je l'ouvrirai au hasard, et lirai. Rarement ceux-là se précipitent. Ils interrogent les titres, sondent les illustrations en couverture, éprouvent le papier du bout des doigts. Parfois le nom d'un auteur leur semble familier. Souvent, ils se fient au hasard et pointent vers l'inconnu. Est-on jamais à l'abri d'une belle rencontre ?

Et nous sommes pour vous et muets et aveugles, et sourds :

Du fond de nos vallées, la vie change de bord, échappe à vos filets,

Réfugie nos vagabondages ;

Les montagnes restées sauvages, les rivières poissonneuses,

Les forêts où se cachent le blaireau et le loup, et le cerf,

Où nous sommes comme les sangliers des ombres parmi les arbres,

Terre sur terre, boue sur boue,

Et coup sur coup.

J'ai offert tant d'extraits du Garçon renoncé à la sauvette, dans les salons et autres marchés du livre, que je ne crois pas prendre de risque en affirmant que je l'ai plus souvent lu que Matthieu Freyheit en public. Par esprit de frivolité, un peu, je l'avoue. Surtout : pour déployer la poésie.

Notre besoin de dire ce refus de n'avoir

Rien d'autre qu'un enjeu à la place du cœur.

Le terme est choisi – déployer. Car c'est ainsi que procède Matthieu Freyheit dans ce recueil, et le lecteur se fera acteur du déploiement dès le premier geste. Coupé dans un format à l'italienne – format dit paysage –, ce livre est un accordéon au souffle colossal ; l'ouvrir, c'est faire frémir l'air déjà, c'est nourrir ses exils. L'impact de la toute première page, visuel, réaffirmera cette volonté. Il y a tant, tant de mots en cette première page, abondance, foisonnement, et dans les suivantes, partout, profusion, nécessité de chaque recoin de campagne parcouru, de chaque torrent traversé.

Le vers ici est long, formidablement long, un écheveau à dévider. Pas d'économie, il y a urgence à raconter le Canada, la baie de Somme, les paysages lorrains et alsaciens. Urgence à rapiécer les tapisseries des deux grands Jack – London, Kerouac –, les grands espaces qu'ils ont si sauvagement contribué à faire rejaillir. Urgence à s'affirmer comme animal, aussi. On a déjà cité les poissons, blaireau, loup, cerf et sangliers, les animaux prolifèrent en ces pages où chacun trouvera un abri à sa mesure. Les vaches, la buse, l'écureuil, le tétras, les biches, et j'en passe. Et moi, dès ma première lecture, pris au piège – accueilli – : oser le caquètement des cigognes en poésie ? le bêlement des chèvres ? Eh bien non. Rien de tout cela n'est grotesque, ou ridicule.

Je suis le bac à sable, le vent qui emporte le sable et le vent qui redépose le sable, plus loin, formant un territoire, la fin du territoire,

Et la terre et le vent qui emporte la terre ;

Voilà, voilà ma vie à moi, faite de tant de vies.

Chacun a sa manière d'appréhender la catastrophe climatique qui déferle sur nos continents et éradique nos paysages. Pour ma part, sous couvert de frivolité, j'offre tournée sur tournée de petits vers de poésie aux flâneurs. Façon de diluer mes angoisses.

Matthieu Freyheit quant à lui, peut-être même sans le savoir, s'est engagé dans une entreprise autrement plus ambitieuse. En archiviste, bien au-delà de la faconde photographique des globe-trotters, il inventorie ses territoires. Territoires naturels, et citadins aussi, émotionnels, relationnels, tous territoires de l'humain tel qu'il se présente devant lui.

J'ai encore passé un hiver, Jack et je te jure :

Je vais vivre. Le ferment s'agite et résiste.

Un jour, quand tout aura changé, quand le Yukon et Hohrodberg et Villars-le-Pautel et le Marquenterre ne seront plus, quelqu'un trouvera ce recueil parmi les décombres. L'on redécouvrira ce qu'étaient le Yukon et Hohrodberg et Villars-le-Pautel et le Marquenterre.

A sa manière, Matthieu Freyheit contribue.

Vas-tu me croire ? Je suis moi-même un survivant de la préhistoire.

Sans avoir rien tué, sans avoir rien chassé :

Un cueilleur ou un veilleur.

Rien ne mourra, rien.

Le Garçon renoncé, de Matthieu Freyheit, 2017, Les éditions de la Crypte, 16 €, disponible à la boutique maelstrÖm 4 1 4 (ou sur commande)

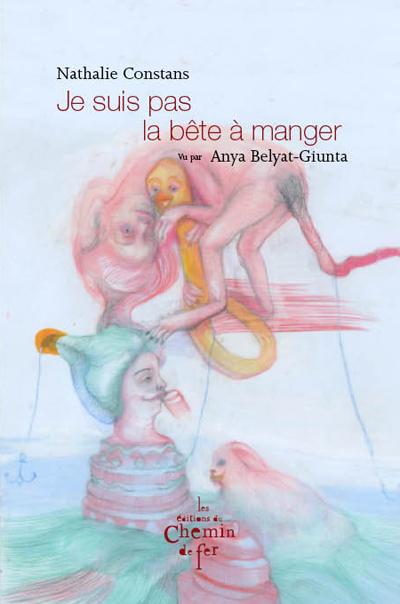

#2 - Je suis pas la bête à manger, de Nathalie Constans

Avant même d'en avoir écrit le premier mot, cette chronique de Je suis pas la bête à manger, écrit par Nathalie Constans et vu par Anya Belyat-Giunta, me pose déjà un formidable cas de conscience.

En premier lieu, elle va alimenter le moulin à médisance de mes contempteurs qui, en sus de mes autres méfaits, vont s'emparer de la chose pour me taxer de nihilisme. C'est que nous avions deux exemplaires en stock à la boutique, que j'ai vendus le mois dernier – à sec, donc, en ce qui concerne l'objet dont j'entends faire la promotion. Un bouquin vieux de cinq ans qui plus est.

En outre, quand on se pose comme moi en défenseur de la cause langagière, chroniquer un livre dont le titre même est aberration syntaxique, dont les chapitres sont intitulés The storm, The fire, The floods et les personnages nommés No Ouère (J'ai caché ma vulve et mon trou je lui ai donné quelque chose j'ai souri et puis aussi j'ai allumé la radio pour qu'on écoute ensemble les choses de la culture et qu'on en parle), Ozer (But for now, quelque chose est arrivé et je suis bien empêtré) et Ubodie (Cette saloperie a une queue. C'est ça, c'est une putain de saloperie de bestiole), un livre dégoisant l'anglais comme un bonimenteur ses boniments et où, de surcroît, l'on met un certain temps à faire la différence entre un lièvre et un lapin, chroniquer un tel livre est une prise de risque considérable.

Eh bien soit. Fanculo à mes contempteurs, comme on dit.

Sous d'autres circonstances, j'aurais pu m'engager dans un examen approfondi des thèmes et sous-thèmes émaillant ce récit, en analyser les tenants et aboutissants et en déverser ici la substance pour vous. Cela rehaussé, il va de soi, d'un appareil critique sur le travail visuel d'Anya Belyat-Giunta, qui accompagne le texte. Et quoi, je suis pas la bête à mâcher, moi. Cent-trente pages dont une vingtaine d'illustrations, vous devriez y arriver, non ?

Sachez néanmoins qu'il est question d'un poste de radiophonie, dans ce livre, et d'automobiles, et d'urbanisme calamiteux, ce qui me rappelle avoir entendu, il y a deux ou trois ans, en voiture, à la radio, à Bruxelles, qu'un demi-million de personnes entrent et sortent chaque jour de la capitale de l'Europe. Ajoutés au million de résidents, calculs faits, cela correspond peu ou prou à deux mille milliards de phrases de circonstances potentiellement échangées en ces premiers jours de janvier. Bonne année, bonne année. Après un Noël placé sous le signe de l'indispensable (objets en plastique, chocolat postcolonial, électronique made in Asie du sud-est) et dans l'attente fébrile des soldes, les gens font ça. On a même vu des Anglais le dire dans un français impeccable. Bonne année, bonne année.

Dès lors, questionnons-nous : dans notre fatras quotidien de phrases remâchées, qu'est-ce qui fait encore langage ? Est-ce nihilisme qu'affirmer que, comme toujours, ce début d'année ressemble à la fin de l'humanité ?

Nous arrivons en ville. C'est un spectacle de ruines. Rien de ce qui a été construit ici par l'homme n'a marché. Nous sommes là dans de véritables poubelles. Les êtres qui la peuplent ont le teint blafard. Le béton s'effrite, il est sec. This is the end.

À peine plus loin

Je n'aime pas cette ville morte. Elle est le résultat exorbitant du fer. Tout y est hostile. Je connais son histoire. I know you, Motown.

N'allez pas vous imaginer Nathalie Constans enlisée dans un réquisitoire simpliste et obtus, une diatribe post-apocalyptique comme on en lit si souvent (et plus encore à l'état de manuscrit). Tant s'en faut. C'est presque le contraire : dans ce récit, la véritable croisade est le langage, et le décor un simple prétexte à son déploiement. Jamais sauter à la carotide d'autrui n'aura été si truculent, jamais si humain. Portée par le mot juste, par l'humour docte et décalé, la vie jaillit à chaque page. Faudra-t-il employer l'adjectif picaresque pour décrire cette équipée sauvage le long du fleuve rouge grossissant, puis à travers Motor City jusque dans ce tonneau atlantique ? qualifier de rabelaisiennes la vulve battante de No Ouère et les manières éblouissantes d'Ozer ?

Ténue est la distinction entre l'humain et l'animal, et tout le jeu de Je suis pas la bête à manger est de nous mettre face à un miroir déformant qui est tout à la fois lentille grossissante.

Pour une raison qui m'échappe et qui, pour le coup, actually, ne m'appartient pas, je suis parfaitement invisible à tout le restant du monde vivant. Humains, animaux, everybody. De cela également j'ai su prendre mon parti mais cela ne cesse de m'intriguer fortement car cela m'amène de fait à rester dans une grande solitude même si, reconnaissons-le, cela ne pose aucun problème du point de vue de la subsistance. Je vis, puisque c'est ça, de rapine éhontée.

Qui aime bien châtie bien ; en ce sens Nathalie Constans n'aime pas la langue française, elle la sacralise. Dévote, chaque balafre qu'elle lui inflige l'élève au rang de culte adorateur, chaque coup de fouet est promesse de fidélité éternelle.

Et moi, n'en déplaise à mes contempteurs, je ne suis pas un nihiliste. Raison pour laquelle, de but en blanc quoique avec cinq ans de retard, madame Constans, je vous remercie pour ce joli cadeau de non-Noël imprimé à Fontenay-le-Comte. Et en profite pour vous souhaiter une happy, très happy bonne année.

Je suis pas la bête à manger, de Nathalie Constans, vu par Anya Belyat-Giunta, 2013, Les éditions du chemin de fer, 16 €, disponible à la boutique maelstrÖm 414 (ou sur commande)

#1 - Gouverneurs de la rosée, de Jacques Roumain

C'est comme le jour où on m'a volé mon portefeuille.

Bologna, ligne 11 de l'autobus. Exceptionnellement, j'avais pris un ticket. Ticket que j'avais glissé dans mon portefeuille, lui-même rapatrié dans le refuge de ma veste. La poche droite. De la gauche, j'avais tiré le livre du moment.

C'était le début du printemps, premiers beaux jours sous la Padane, à Vignola les cerisiers dardaient leurs premiers bourgeons et Bologna-la-Rossa s'ouvrait comme un premier amour sur les hauteurs de la villa Ghigi. Autrui soudain redécouvrait l'existence de ses bras, de ses jambes, qu'il exhibait sous le soleil. Et moi – puissance évocatrice du verbe –, je grelottais de froid, pétrifié dans l'hiver russe. La glace, Saint-Pétersbourg où même le sang se fait congère, la Sibérie, la rage d'un peuple à faire nation. Et ma double stupéfaction, en descendant du bus : nulle Russie à l'horizon, je me fondais dans le printemps de Bologna-la-Rossa ; et on m'avait volé mon portefeuille.

Les années passent, on perd des choses. Des téléphones, des cartes d'identité et de crédit, de la menue ferraille et des bouts de papiers à la valeur toute relative. Les années passent, mais certains livres restent.

Quelle ironie de relire Gouverneurs de la rosée alors que s'abat le déluge à quelques centimètres de ma couette, derrière une toiture que la tempête s'acharne à marteler. La nuit bat en trombes chthoniennes contre les fenêtres, ciel et bitume se confondent, océan vertical, décembre ploie, inféodé à l'empire de l'eau.

Et j'ai chaud, si chaud ! Le ciel n'a pas une fissure, ce n'est qu'une plaque de tôle brûlante. L'herbe, alors que pieds nus je me faufile entre les bayahondes, sèche comme de l'étoupe.

Et j'ai soif, si soif ! Rien à boire, tirant des vaches un peu de lait de méchante qualité. Rien. La source Fanchon, sèche comme le plat de la main. La source Lauriers, pas une goutte, non plus. Il n'y a que la mare Zombi, mais c'est un marigot à maringouins, une eau pourrie comme une couleuvre morte, et sans force pour courir.

Et je sue, oh comme je sue ! Le nègre est une pauvre créature, dit Bienaimé, et avec lui je n'aspire qu'à me désaltérer dans le feu du clairin, semblant de vigueur, brève illusion d'espoir, après avoir chanté et besogné en nègre dans le coumbite – le travail agricole collectif.

Chez Jacques Roumain, être nègre ne saurait être réduit à une stupide question de peau. Et c'est ce défilé de mots, ce fabuleux parler haïtien dont le génie est d'être vrai, trempé dans la sécheresse du quotidien. Être nègre, c'est reconnaître le sentiment dans sa tonalité locale et en accepter l'universalité. L'amour, la fraternité communautaire – l'entraide, c'est l'amitié du malheureux –, l'impulsion vers le spirituel – et sûrement qu'il y a des anges nègres pour faire le gros travail de la lessive des nuages ou balayer la pluie et mettre la propreté du soleil après l’orage, pendant que les anges blancs chantent comme des rossignols toute la sainte journée ou bien soufflent dans de petites trompettes comme c'est marqué dans les images qu'on voit dans les églises –, l'aspiration à vivre libre, la réconciliation ; sentiments plus mesquins aussi, la convoitise et la rancune et la volonté d'asservir, tous fruit du stupre impérialiste.

Une sirène hurlant dans la nuit m'arrache à ma lecture. Stupeur. Il y a quelques secondes à peine, l'alignement des mornes courait jusqu'au couchant en une seule vague d'un bleu passé et tendre à l'œil. Et, plus tôt, Manuel s'abandonnait au ressac de la danse, la fête se poursuivait, les tambours battaient encore sur l'insomnie de la plaine comme un cœur inépuisable. Longtemps abolie par le livre de la soif et du soleil, la nuit de décembre s'en revient vers moi et s'impose violemment, contrefaçon du réel.

Je crains, et c'est là l'une des plus grandes joies que me procure cette existence, je crains que le langage ne saura jamais rassasier ma faim de langages. Langages formés et déformés en bien d'autres terres que la mienne, derrière bien d'autres frontières – mais quelles frontières, quand il s'agit d'amour dans sa forme la plus absolue ?

Voilà à quoi je pense, fourrageant mes fonds de tiroirs à la recherche de quelque aliment pour le ventre. Je pense à Manuel et Anaïsse, les Majnoun et Leila des terres sèches. Je pense aux gouverneurs de la rosée, pour qui la pluie est récompense tandis que décembre dilapide son eau sur nos bitumes. Et quitte à sombrer dans le lyrisme, je me demande si la littérature francophone, et d'au-delà, a jamais produit métaphore plus nécessaire que celle de l'eau, élevée en ce roman au rang de don, de sacrifice, si nous avons jamais produit métaphore plus élémentaire. J'en doute. Aussi, c'est par pur acquit de conscience que je vérifie que mon portefeuille est à sa place. Oui. Il est là. Dommage. J'aurais aimé qu'on me le vole au moment où ce livre me faisait nègre parmi les nègres.

Gouverneurs de la rosée, de Jacques Roumain, première édition 1944, rééd. Le Temps des Cerises, 15 €, disponible à la boutique maelstrÖm 4 1 4 (ou sur commande)